Психологические особенности детей 1,5 — 2 лет

Дети 1, 5 – 2 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение.

В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей – формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности.

В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, она оказывает влияние на все сферы психики детей, определяя во многом специфику их общения с окружающими. Поэтому, чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, ребенку нужно осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит, предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают самостоятельные игры.

На этой основе развивается игровая и продуктивная деятельность ребенка, т.е. лепка, рисование, конструирование.

Происходит активное формирование речи:

к 1,5 годам ребенок должен владеть 30-40 словами;

к 2 годам – 200-300. Основными вопросами детей в этом возрасте должны быть вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает употреблять не только существительные, но и прилагательные, наречия, глаголы, местоимения. Формируется фразовая речь; может строить предложения из 2-3 слов.

к 2,5 годам ребенок осваивает 300-400слов, (к 3 годам до 1000), основные вопросы, интересующие ребенка «Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?».

Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет быстрыми темпами: стремительно развиваются внимание, память, восприятие, мышление и т. д

Все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. Это означает, что малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не может сосредоточиться или запомнить – он обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается. Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми до пяти лет методов и приемов.

Главной функцией данного возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. И именно его надо развивать в первую очередь.

Происходит развитие восприятия детей, определяемое тремя основными параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными эталонами (цвет, форма, величина) и их сравнение.

Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Задача взрослого – правильно называть признаки и действия предмета, постоянно озвучивать их, а затем и спрашивать о них у ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки.

В этом возрасте важно знакомить детей с цветом и формой. В возрасте 1,5-2 лет малыш способен различать:

- 3 формы (круг, квадрат, треугольник), Должен соотносить плоскостныефигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки;

- некоторые объемные формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба);

- Подбирать по просьбе и различать 4 цвета (основные): красный, синий, зеленый, желтый.

Важно приучать ребенка к книгам, больше читать сказок и стихов. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении.

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, поэтому дети этого возраста любят разбирать игрушки. Чаще всего, это нормальная познавательная активность ребенка, а не его капризы.

Внимание и память ребенка раннего возраста непроизвольные. Т.е. привлекают и запоминаются только яркие предметы, издающие звуки, картинки и т.д.

Поведение ребенка также непроизвольное, дети не могут сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий.

Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время чувства, отражающие отношение к предметам и людям еще не фиксированы и могут быть изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий, спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям его эмоциональности

Эти дети очень восприимчивы к эмоциональным состоянием окружающих и подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один ребенок начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будут рядом с ним. Проявления положительных и отрицательных эмоций зависит от физического комфорта.

«Что такое мелкая моторика

и почему ее так важно развивать».

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика?

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий человека, направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног.

К области мелкой моторики относится много разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. Значение мелкой моторики очень велико! Она напрямую связана с полноценным развитием речи. Почему? Наш мозг устроен так, что за определенные операции отвечают отдельные центры. Центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом и тесно взаимодействуют друг с другом. Развивая мелкую моторику руки, мы активизируем эти отделы мозга и соседние. А соседние, как раз, и отвечают за развитие речи. Таким образом, развитие речи и развитие мелкой моторики руки взаимозависимы. Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями Института физиологии детей и подростков. Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, координация в пространстве, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики (у него подвижные и ловкие пальчики), говорить научится без особого труда, речь будет развиваться правильно. Он умеет логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. Дошкольник с низким уровнем развития моторики быстро утомляется. Его внимание быстро рассеивается, появляется чувство тревоги. Ему трудно выполнить задания, связанные с письмом, например, обвести какую – либо фигуру. В дальнейшем это может привести к отставанию в учебе. Поэтому правильное и методическое развитие движений пальцев и кисти рук, стимулирует речевое развитие ребенка в общем и благоприятно влияет на исправление речевых дефектов в частности.

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыках самообслуживания: застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий: одеваться, держать ложку, карандаш, рисовать и писать, завязывать шнурки, застегивать пуговицы.

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки?

Пальчиковая гимнастика.

«Пальчиковые игры» — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца), необходимы движения и для напряжения, и для расслабления, и растяжки.

Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить, если упражнения пальчиковой гимнастики проводить во время чтения детям стишков, сказок, рассказов, работы с ними над потешками, прибаутками, любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно вместе со взрослым “инсценируют” содержание прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и др. Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук. Для разностороннего, гармоничного развития двигательных функций кисти руки необходима тренировка трех типов составляющих: сжатия, растяжения, расслабления — следуя медицинской терминологии — сочетание попеременного сокращения и расслабления флексоров — мышц-сгибателей и экстензоров — мышц-разгибателей.

Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей (младший возраст до трех-четырех лет), рекомендуемое время — от 3 до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте — 10-15 минут в день). Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола, выполняются сидя за столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при умелом их включении в контекст различных занятий и домашних дел, могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.

Су—джок терапия

Одно из направлений акупунктуры, методика которого основана на непосредственном воздействии на определенные биологические активные точки, на кистях и стопах человека носит название су-джок терапии.

Массаж при помощи массажного мяча или при использовании массажера Су Джок, а так же ежедневный тщательный массаж кистей рук без использования вспомогательных средств (мягкие массирующие движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также предплечья).

Применение массажеров су-джок во время развивающих занятий активизирует работу мозга, делая запоминание нового материала более глубоким и осознанным.

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками.

Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев, ягод рябины.

Можно предложить детям выкладывать буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: семян, пуговиц, веточек и т. д. Развивающие игры: пазлы, мозайка, фигурки на магнитах, рамки и вкладыши, конструкторы, кубики, деревянные пирамидки.

Перечисленные варианты игр развивают мелкую моторику руки (последовательность и точность движений), координируют работу глаз и кистей рук (развивают точность глазомера, чувство симметрии), способствуют развитию пространственного, образного, логического и ассоциативного мышления, развивают память, внимание, воображение и творческие способности ребенка, фантазию, восприятие цвета, формы и размера предмета. Развиваются и тактильные ощущения на базе разного размера, формы и материала игрушек. Подобные игры тренируют способность анализировать информацию и принимать решение с учетом условий, способность действовать по образцу и самостоятельно, тренируют усидчивость, терпеливость, сосредоточенность на деятельности, аккуратность и способность получать эстетическое удовольствие от конечного результата. Все это оказывает формирующее влияние на умственное и личностное развитие ребенка. Так же данный вид игр благотворно влияет на подготовку к школе (особенно в овладении письмом).

Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить под строгим контролем взрослых!

Песочная терапия.

Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития.

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно можно увеличивать количество запрятанных игрушек.

Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить зоопарк, домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые материалы и смоделирует пространство.

Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых ребенку лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и поместить их в свойственные им ландшафты.

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и доигрывает свое окончание сказки.

Вырезание ножницами.

Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания — навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, овальные, круглые). Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или по диагонали (снежинки), дети должны усвоить, что они вырезают не целую форму, а ее половину. Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра на вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет замечательное свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок, все равно получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку.

Аппликации.

Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции — аппликации. Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или газеты — как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться осмысленный коллаж.

Работа с бумагой. Оригами. Плетение.

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бумажных полос, складывание корабликов, фигурок зверей из бумаги.

Материалом для плетения могут быть прутья ивы, солома, шпон, а так же бумага, тонкий картон, ткань, тесьма, лента и др. Ребенку можно предложить сложить пополам лист бумаги, сделать ножницами ряд ровных надрезов, не выходя за контур, затем нарезать тонкие полоски другого цвета и определенным образом, соблюдая узор, вплести их между надрезов основной части коврика.

Из бумаги и картона можно изготовить игрушки для игр с водой и ветром, елочные украшения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, игрушки-забавы, подарки и сувениры. Необходимо познакомить детей с инструментами для обработки бумаги, показать приемы сгибания и складывания бумаги.

В настоящее время оригами приобретает всё большую популярность среди педагогов и психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами очень высок.

Тематика оригами очень разнообразна, идет от простого к сложному. Для успешного обучения изготовления игрушек оригами с детьми в игровой форме нужно выучить обозначения заготовок (базовые формы) и условные обозначения (сейчас продается множество книг по технике оригами). В дальнейшем это облегчит изготовление и сократит время на выполнение игрушки. Для запоминания и закрепления базовых форм с детьми можно использовать следующие игры и упражнения: «Преврати квадратик в другую форму», «Угадай, во что превратился квадратик?», «Где чья тень?», «Назови правильную форму», «Определи базовую форму» и др.

На занятиях оригами эффективно использовать сказки-подсказки, они развивают интерес, облегчают изготовление и запоминание при выполнении игрушек, ведь механические задания (провести линию сгиба, сложить пополам, сложить уголок к центру) заменяются осмысленными, с точки зрения сюжетно-игрового замысла, действием. В качестве оборудования используют листы бумаги разных цветов и готовые книги по технике оригами.

Лепка из пластилина, глины и соленого теста.

Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в композиции. Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. (Можно надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, чтобы получить отпечаток.)

Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д. Выкладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на фанере или листе картона.

Оклеивание пластилином стеклянной бутылки и придание ей формы вазы, чайника и т. д.

Лепка геометрических фигур, цифр, букв.

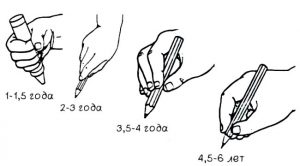

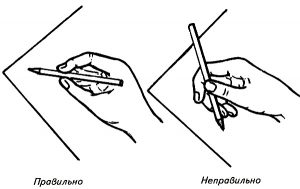

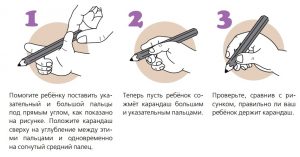

Рисование, раскрашивание.

Раскрашивание — один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем, оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки. Необходимо учить детей раскрашивать аккуратно, не выходя за контуры изображенных предметов, равномерно нанося нужный цвет. В процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, творчество, углубляется эмоциональное отношение к действительности, но формируются элементарные графические умения, столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся правильно обращаться с графическим материалом и осваивают различную изобразительную технику, у них развивается мелкая мускулатура руки. Рисовать можно черными и цветными карандашами, фломастером, мелом, акварельными красками, гуашью.

Рисование различными материалами требует различной степени нажима для того, чтобы на бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже способствует развитию ручной умелости.

Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, укрепляет ее. Но надо помнить, что при обучении рисованию и письму специфичны положения руки, карандаша, тетради (листа бумаги), приемов проведения линий.

Для начала хорошо использовать:

- обводку плоских фигур. Обводить можно все: дно стакана, перевернутое блюдце, собственную ладонь, плоскую игрушку и т. д. Особенно подходят для этой цели формочки для приготовления печений или кексов;

- рисование по опорным точкам;

- дорисовывание второй половины рисунка;

- рисунок по образцу, не отрывая руки от бумаги.

Также можно использовать различные нетрадиционные техники.

Монотипия: на лист бумаги наносят краску разных цветов. Затем на лист накладывается другой лист, и отпечаткам придают определенную форму с помощью кисти, карандаша, фломастера.

Набрызг: кисть опускают в краску, а затем разбрызгивают краску на лист бумаги с помощью пальцев или карандаша. Таким образом, можно создавать фон рисунка.

Кляксография: на лист бумаги наносятся краски в любом порядке. После нанесения рисунка карандашом или фломастером предают какое-либо очертание, создают образ.

Тампонирование: нанесение красок на бумагу с помощью ватных тампонов или губок.

Печать от руки: если ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы и т. д. Лучше всего рисунок закончить фломастерами или карандашами. Руку можно раскрашивать кистью, а потом делать отпечатки на бумаге.

Для маленьких детей хорошо использовать специальные «съедобные краски» (продаются в магазинах). Такие краски можно придумать и самому: варенье, джем, горчица, кетчуп, взбитые сливки и т. д. могут украсить ваш рисунок или блюдо.

Графические упражнения.

В условиях детского сада дети приобретают графические навыки на занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. Но этих занятий не достаточно, необходима продуманная система специальных занятий и упражнений по формированию у детей графических навыков не только в детском саду, но и дома.

Графическая деятельность способствует лучшей ориентировке в условиях двумерного пространства листа бумаги и готовит руку ребенка к обучению письму. Важно, чтобы графические задания имели образно-смысловую значимость. С этой целью для рисования выбираются такие объекты как волны, радуга, клубы дыма, чешуйки у рыб. Здесь можно взять задание и на дорисовывание недостающих деталей у цветов и предметов, обводка лекал, заштриховка и раскрашивание контурных изображений, картинок в альбомах для раскрашивания. Предусматривается постепенный переход к работе по заданной схеме действия, например: «Нарисуй волны, большие и маленькие, три большие волны и три маленькие». Затем усложняется работа по дорисовыванию орнаментов и лабиринтов.

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям, рисуя орнаменты по клеточкам. При этом ведется обучение правильным приемам действий: вести линию сверху вниз и слева направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур.

Штриховка.

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. Способствуют подготовке руки к письму. Ребенок должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. Умение свободно рисовать плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Штриховка, как один из самых легких видов графической деятельности, вводится в значительной мере и для усвоения детьми необходимых для письма гигиенических правил. Раскрашивание рисунков предполагает четыре вида штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения.

Виды штриховки:

- раскрашивание короткими частыми штрихами;

- раскрашивание мелкими штрихами с возвратом;

- центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка);

- штриховка длинными параллельными отрезками.

Правила штриховки:

- Штриховать только в заданном направлении.

- Не выходить за контуры фигуры.

- Соблюдать параллельность линий.

- Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0, 5 см

При выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не выходить за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между ними (0, 3 — 0, 5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем этапе возможна штриховка длинными параллельными отрезками. При первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно нажимают на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна и ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно использовать простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные ручки.

Для развития точности и уверенности движения руки используются игры, в которых детям необходимо проводить параллельные линии в определенном направлении:

Игра «От дома к дому». Задача ребенка — точными прямыми линиями соединить между собой домики одного цвета и формы. Ребенок вначале проводит линию просто пальцем, выбирая направление, затем уже фломастером. Проводя линии, дети сопровождают действия словами «От домика к домику».

Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку рисуют различные лабиринты. Пусть «пройдет» по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти. («Этот лабиринт — в замке Снежной Королевы, он изо льда. Герда должна пройти по нему, не касаясь стенок, иначе она замерзнет».)

Обведение любых вкладышей из серии «рамки и вкладыши Монтессори» полезно для развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую фигурку следует штриховать под разным углом наклона и с различной степенью густоты линий. Хорошо, если штрихование получится разной степени интенсивности: от бледного, еле заметного, до темного.

Кроме работы по развитию мелкой мускулатуры рук на занятиях задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие домашние дела, как перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков; разбор круп (горох, гречка, рис) и так далее.

При подборе игровых упражнений и игрового материала следует учитывать ряд принципов:

- учитывать возрастные и индивидуальные возможности ребенка (как простой, так и сложный вид работы лишает ребенка интереса к выполнению);

- важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и ребенка даст положительный результат. Личностные отношения взрослого и ребенка должны строится на основе доверия, взаимопонимания, доброжелательности (ребенок знает, что получит необходимую помощь при затруднениях);

- занятие — это игра (овладение новой информацией должно приносить детям радость, быть интересным процессом);

- хвалить ребенка;

- игра должна быть доведена до конца (даже если вызывала затруднения);

- во время занятия ребенка не должны отвлекать посторонние предметы — уберите их из поля зрения. Игрушки, с которыми будете заниматься, не давайте для постоянных игр, иначе малыш потеряет к ним интерес;

- работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить систематически;

- учитывать длительность проведения работы (деятельность должна увлекать ребенка, а не утомлять его, лишая сил);

- упражнения отрабатываются постепенно и вначале выполняются пассивно, с помощью взрослых;

- постепенное усложнение игрового материала, упражнений (от простого к сложному).

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь — учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки. Строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка.

Советы родителям, дети которых впервые идут в сад

- Будьте спокойны, спокойна мама — спокоен ребенок.

- Научитесь доверять воспитателю.

- Не обсуждайте ни сад, ни воспитателя при ребенке.

- Не пугайте ребенка садом.

- Если ребенок плачет после расставания 15-20 минут, а затем успокаивается — это норма для периода адаптации.

- И дома, и в саду говорите с малышом спокойно и уверенно.

- Пусть первое время малыша отводит тот родитель или родственник,

с которым ему легче расставаться.

- Обязательно скажите, что вы придете и обозначьте когда. Не обманывайте ребенка. Придумайте ленту времени, понятную ребенку.

- Прощаться начинайте еще дома. У вас должен быть свой ритуал прощания, после чего вы уходите уверенно. Не уходите под шумок, не прощаясь.

- После сада поговорите с ребенком, обнимите, порадуйтесь его успехам, погуляйте или поиграйте с ним. Подарите ему себя, не заменяйте себя подарками из магазина.

- Дайте ребенку в сад небольшую игрушку-заменитель мамы.

Правила для родителей

сад работает с 7.00 часов до 19.00 часов. Прием детей до 8.00.

Не опаздывайте, если задерживаетесь, сообщите воспитателю до 8.00.

- Лично передавайте и забирайте ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 18 — летнего возраста.

- Информируйте воспитателя заранее о предстоящем отсутствии ребёнка или его болезни.

- При отсутствии ребёнка в ДОУ более пяти дней, он принимается со справкой от педиатра.

- При уходе родителей (лиц, их заменяющих) в отпуск за ребёнком

сохраняется место при наличии заявления на имя заведующего ДОУ

- Своевременно вносите плату за содержание ребёнка в ДОУ, до 20 числа текущего месяца.

(копию квитанции об оплате присылайте воспитателю в ЛС)

Приводите ребёнка в ДОУ в опрятном виде, удобной одежде и удобной обуви.

Не давайте ребенку жевательные резинки, мягкие игрушки, опасные предметы.

- Не надевайте на ребенка кольца, серьги, бусы, цепочки и др. украшения.

- В день рождения ребёнка разрешается приносить сладости в индивидуальной упаковке для детей группы.

Будьте в диалоге с воспитателем. Если возникли вопросы или проблемы. Обратитесь к воспитателю, а затем к заведующей. Часто все можно решить на уровне сада.

- Старайтесь не нарушать основные режимные моменты ДОУ и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание)

Что должно быть в шкафу? Требования к одежде малыша

— Сменный комплект одежды-3-4 шт, желательно промаркировать, нижнее белье по возможности х/б. Одежда удобная без шнурков и пуговиц.

-Теплая кофта.

— Сандалии удобные, на липучке. Закрытый носок, фиксированная пятка, светлая подошва.

— Чешки, промаркировать.

— Физ.форма-белая футболка, темные шорты, кроссовки на липе, промаркировать.

-верхняя одежда легкоснимаемая и надеваемая, без пуговиц и вязок, с капюшоном. Куртка +штаны на лямках, а не слитный комбинезон.

— Шапка – шлем, шапка на липе или вязках, шарф.

-Варежки, а не перчатки.

— отрывные пакеты.

— сухие и влажные салфетки.

Консультация для родителей « Такие разные наши дети!»

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно плачут, как только закроется дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети при поступлении в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с первых дней чувствуют себя, «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным.

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно плачут, как только закроется дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети при поступлении в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с первых дней чувствуют себя, «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным.

Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети отличаются друг от друга поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи хотя и активны, но медлительны. Идеал большинства взрослых — послушный ребенок. Но не к каждому малышу подходит этот эпитет. Драчун и «паинька», «сорви голова» и робкий, боязливый, неумелый, требующий постоянной опеки и вполне самостоятельный — вот какие они разные, наши малыши!

Отчего же зависят индивидуальные особенности детей? В этом важно разобраться! Многое, безусловно, решает воспитание. Ребенок не рождается добрым или жадным, послушным или капризным, самостоятельным или неумелым. Эти особенности складываются постепенно, под влиянием условий жизни и воспитания. Имеет значение и состояние здоровья ребенка. Если малыш ослаблен, много болеет, он может стать вялым, раздражительным, капризным.

Но ведь есть случаи, когда дети растут и воспитываются в одинаковых условиях, в одной семье, одинаково здоровы, а ведут себя по-разному. С самого рождения дети отличаются друг от друга особенностями нервной системы, накладывающими отпечаток на поведение ребенка. Эти особенности сказываются на общей подвижности малыша, быстроте движений, темпе речи, на том, как скоро и легко возникают чувства и насколько они сильны. Вследствие этого дети очень рано начинают проявлять себя как шустрые или медлительные, энергичные или вялые, более или менее эмоциональные. Один ребенок бурно выражает свои чувства: будучи недоволен, громко плачет и столь же ярко выражает радость, заливаясь смехом, приходя в восторг. Другой при подобных же обстоятельствах лишь тихонько хнычет или добродушно улыбается.

Тип высшей нервной деятельности очень устойчив и мало поддается изменениям. Однако надо иметь в виду, что ярко выраженные представители того или иного типа нервной системы встречаются среди детей реже, чем так называемые «переходные». Другими словами, ребенок может проявлять в своем поведении особенности, свойственные как одному, так и другому типу.

Случается также, что истинный тип высшей нервной деятельности как бы маскируется под влиянием условий жизни и воспитания. Например, возможно, что ребенок от природы быстрый, подвижный, а его флегматичная мама не дает возможности активно двигаться. Постепенно он становится малоподвижным, флегматичным.

Чрезмерная строгость в отношении к ребенку, злоупотребление наказаниями, постоянные запреты также могут привести к маскировке типа высшей нервной деятельности, при которой ребенок с сильными нервными процессами, подвижный может стать робким, тихим, малоактивным. Однако в первые годы жизни типологические особенности проявляются наиболее отчетливо.

«Уравновешенный ребенок»

Дети с сильными, уравновешенными нервными процессами, чаще всего настроены бодро, плачут изредка и не без существенной (с их «точки зрения») причины, а при ее устранении быстро успокаиваются. У них преобладают положительные эмоции — радость, удовольствие. Сон глубок и продолжителен. Такой ребенок легко вступает в контакт со взрослыми, детьми, не боится новых людей, что благоприятствует формированию общительности. Однако, если родители, добиваясь послушания, будут запугивать малыша, он может стать боязливым, замкнутым, плаксивым.

«Шустрики»

У таких детей процесс возбуждения сильнее, чем процесс торможения (условно назовем их легковозбудимыми). Особенностью их физического развития на первом году жизни является неравномерное увеличение веса по месяцам — то в пределах нормы, то ниже ее.

При приближении времени кормления такие младенцы обычно проявляют большую нетерпеливость: громко и продолжительно плачут. Приняв небольшое количество пищи и утолив голод, может тут же уснуть.

Сон таких детей неглубокий, чуткий. Малейший разговор, даже шорохи в комнате, где спит ребенок, могут разбудить его.

У таких детей обычно легко формируется общительность. Они быстро вступают в контакт с незнакомыми детьми, но нередко являются и зачинщиками конфликтов, так как им труднее, чем другим детям, сдерживать свои желания и побуждения. Понравилась лопатка, которую держит в руках сосед, тут же тянет ее к себе; на бегу толкает кого-то Он и не хотел этого, но его вечная неугомонность делает его «без вины виноватым».

Воспитывая таких маленьких непосед, надо особые усилия направлять на развитие у них выдержки, положительных взаимоотношений с детьми и взрослыми, интереса к занятиям, требующим усидчивости, устойчивого внимания. Этого можно добиться своей эмоциональностью, искренней заинтересованностью, одобрением самых небольших успехов малыша.

«Мямлики»

Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. Они медлительны, невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению не доставляют обычно хлопот. Но некоторых взрослых (холериков), которые сами привыкли все делать в быстром темпе, могут раздражать своей медлительностью. Ребенку надо помочь преодолеть присущую ему инертность, а не сердиться за медлительность.

Дети этого типа нередко имеют вес, превышающий средние нормы, хороший устойчивый аппетит. Едят медленно, обстоятельно. Сон их глубок и продолжителен. А вот активности им порой не хватает. Заметив это, взрослые должны чаще побуждать малыша к разнообразной деятельности, к проявлению самостоятельности. Не следует делать за ребенка то, что он может выполнить сам, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы взрослым. Проявите чуточку терпения! Ребенка порадует и подбодрит похвала взрослого, одобрение пусть самых малых его успехов.

Возможно, некоторым взрослым нравятся медлительность и невозмутимость ребенка, и они не стараются преодолеть его инертность. Ведь такой ребенок не доставляет много хлопот, в общем-то, это удобно! Но следует в таком случае подумать и о его будущем. Пройдет время, малыш подрастет и станет школьником. Его медлительность может мешать ему в учении, а неловкость и нерасторопность в играх сделают его предметом насмешек сверстников.

Впечатлительные дети

Эти дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы условно называют слабым. Эти дети очень чувствительны ко всему происходящему вокруг, они чутко реагируют на настроение окружающих, а их собственное настроение отличается неустойчивостью. Самые малозаметные причины могут огорчать их и вызывать плач. Если такого ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость выражает улыбкой или тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь внимание взрослых. Это деликатные дети, не требовательные, но остро переживающие малейшие обиды. Они быстрее, чем другие утомляются, что особенно заметно у самых маленьких. Сон их неглубок, потому что для полноценного отдыха им нужно создавать спокойную обстановку, по возможности исключать шумы.

Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе сверстников: то кто-то толкнул его, то сломал песочный пирожок, то взял формочку. Для других детей это может и не иметь значения: толкнули — он отошел, сделал другой пирожок, взял свою формочку, а нашему малышу — «слабышу» небезразлично, он огорчается и старается уединиться. Такие дети более остро реагируют на все новое: могут пугаться непривычной обстановки, незнакомых взрослых, большого количества других детей. Зачастую именно они трудно и болезненно переносят поступление в ясли или детский сад. К этому событию их нужно готовить особенно тщательно. Задача взрослых — помочь такому ребенку войти в детское общество.

Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, сделает неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо помогать ему преодолевать боязнь. Пусть больше двигается, выполняет поручения взрослых, обращается по их заданию к другим детям и взрослым с вопросами и просьбами, приобщается к самостоятельности. Первые успехи окрыляют малыша, он становится все смелее и решительнее.

Период адаптации — тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа родителей и воспитателей. Рассказывая воспитателям об интересах, привычках своих детей, о состоянии их здоровья, об уровне развития, о том, как спит ребенок, любит ли он играть, трудиться, родители способствуют развитию открытых и доверительных отношений с педагогами, помогают воспитателю найти индивидуальный подход к ребенку.

В наших общих интересах добиться того, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации и всячески предупреждать и не допускать проявления тяжелой адаптации!

Консультация для родителей

ЕСЛИ РЕБЕНОК КУСАЕТСЯ…

В детском саду в группах раннего возраста почти всегда есть дети, которые кусают своих одногруппников. Такая ситуация неприятна всем – и детям, и родителям, и воспитателям. Почему же такая проблема вообще возникает?

Тот факт, что по мере взросления детей в группах среднего и старшего возраста детей-кусак практически не наблюдается, говорит о том, что одной из причин кусания в возрасте 2-3 лет является отсутствие речи и навыков общения у детей.

Для детей в этом возрасте характерен эгоцентризм и отсутствие эмпатии, то есть ребенок сосредоточен прежде всего на себе и своих желаниях. Другие дети, их желания и чувства его мало интересуют, ребенок 2-3 лет пока еще не умеет ставить себя на место другого человека, а значить не может понять, что другому, например, больно.

Дети еще только учатся взаимодействовать, выражать свои эмоции, отстаивать свои интересы так, чтоб не навредить окружающим. Если ребенок в какой-то момент попробовал укусить, чтоб отстоять свою игрушку, и у него это получилось, то нежелательное поведение подкрепляется, и теперь понадобится время и усилия, чтобы ребенка отучить кусаться. Ведь мгновенного метода «волшебной кнопки» не существует. Нужно не просто запретить кусаться, а научить ребенка выражать свои эмоции по-другому, более конструктивно.

Часто возникновение в группе такой проблемы влечет за собой растущую напряженность в отношениях между родителями «кусак» и родителями остальных детей, а также между родителями и воспитателями. И тут очень важно выработать общую стратегию поведения, основанную на сотрудничестве, а не на взаимных претензиях, ведь все взрослые в данной ситуации хотят одного – чтоб детям было комфортно в группе, чтоб они подружились и с удовольствием общались.

Не бывает таких родителей, которые говорят своему ребенку: «Иди в садик и всех там покусай!» Конечно, маме «кусаки» тоже совсем не радостно от того, что ее ребенок кусается. Но мама не находится рядом с ребенком в группе, а значит не может контролировать ситуацию, а наказывать ребенка вечером за то, что он укусил кого-то днем, бесполезно — малыш просто не поймет, что от него хотят.

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между родителями.

Ребенок 2-3 лет кусается, возможные причины:

- Отсутствие речи, неумение выразить свои эмоции (как положительные, так и отрицательные) по-другому;

- Защита, отстаивание своих границ, интересов;

- Повышенная тревожность, раздражение, усталость, эмоциональное перевозбуждение;

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Родителям «кусаки»:

- Каждый раз, когда ваш ребенок укусил кого-то, сразу прекратите игру и общение, отведите своего ребенка от «жертвы», присядьте перед ребенком так, чтобы смотреть ему в глаза и твердо скажите: «Не кусайся, это больно!». Можно при этом приложить ладонь ко рту ребенка, как бы создавая преграду укусу.

- Никогда не смейтесь, если кто-то кусается или укушен.

- Никогда не кусайте ребенка в шутку, в игре. Проследите, чтоб в шутку, даже легонько не кусали ребенка старшие братья-сестры.

- Проанализируйте, не много ли запретов и наказаний вы используете. Или, наоборот, запреты вовсе отсутствуют, не построены рамки и границы поведения, когда ребенок не понимает, что хорошо, а что плохо.

- Учите ребенка другим способам получить желаемое, например сказать «Дай!» или «Уйди!», «Нет!», «Не хочу!»

Родителям детей, которых укусили:

- Дайте поддержку своему ребенку, посоветуйте временно держаться подальше от «кусаки», пока он научится НЕ кусаться.

- Не стоит стремиться выяснять отношения с родителями «кусаки», ведь их не было в группе, и они не могли предотвратить укус.

- Убедитесь в том, что воспитатель знает о проблеме и работает над ней.

- Помните, что кусания происходят настолько мгновенно, что воспитатель не всегда успевает их предотвратить, даже если находится в непосредственной близости от «кусаки».

Воспитателю:

- Каждый раз, когда ребенок укусил кого-то, сразу прекратите игру и общение, отведите «кусаку» от «жертвы», присядьте перед ребенком так, чтобы смотреть ему в глаза и строго скажите: «Не кусайся, это больно! У нас в группе никто не кусается!».

- Уделите внимание укушенному ребенку, пожалейте его, тем самым подав другим детям пример выражения сочувствия.

- Помните, что дети в возрасте 2-3 лет недостаточно осознают причинно-следственную связь между своим поведением и наказанием, практически не владеют своими побуждениями и не понимают, что другому больно.

- Учите ребенка другим способам получить желаемое, например, сказать «Дай!» или «Уйди!», «Нет!», «Не хочу!». Предложите «кусаке» резиновую игрушку, которую можно кусать: «Вот эту игрушку можно кусать, а деток кусать нельзя!»

- Постарайтесь построить взаимодействие с детьми таким образом, чтобы не возникло изоляции «кусаки» в детском коллективе. И в то же время находитесь по возможности всегда рядом, держите «кусаку» в поле зрения, чтобы максимально контролировать ситуацию.

Игры и упражнения на расслабление, снятие мышечных зажимов,

снижение агрессивности у детей раннего возраста

Игра «Рычи лев, рычи; стучи, поезд, стучи»

Ведущий: «Все мы львы, большая львиная семья. Давайте устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев, рычи!», пусть раздается самое громкое рычание». «А кто может рычать еще громче? Хорошо рычите, львы!». Нужно попросить детей рычать, как можно громче, изображая при этом львиную стойку.

Затем все встают друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. Это паровоз. Он пыхтит, свистит, колеса работают четко, в такт, каждый слушает и подстраивается под соседей. Паровоз едет по помещению в разных направлениях, то быстро, то медленно, то поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. Машинист на станциях меняется. В конце игры может произойти «крушение», и все валятся на пол.

Упражнение «Ласковые лапки»

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие чувственного восприятия, гармонизация отношений между ребенком и взрослым.

Ведущий подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; воспитатель объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными.

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с ребенком местами.

Пантомима «Кошка Добрая – Кошка Злая»

Ведущий: «Я возьму волшебный колокольчик и, когда он зазвенит, мы превратимся в котят. Встаем на четвереньки и изображаем кошку Добрую (голова вверх, улыбаемся, спинку прогнуть) и кошку Злую (голова вниз, спина выгнута, можно порычать)».

Упражнение «Коготки и лапки»

Педагог предлагает детям превратиться в котят и объясняет: «Если у котят хорошее настроение, то у них мягкие, расслабленные лапки. А если котята разозлились, то они выпускают коготки (ручки напряжены)». Ведущий предлагает помяукать котятам: ласково, показывая лапки, и – зло, показывая коготки.

Материал подготовила педагог-психолог Веселова Т.А.

Консультация для родителей «Роль отца в воспитании ребенка»

Воспитание ребенка — очень важный и ответственный процесс. Безусловно, на личность ребенка оказывают влияние и, дают ему истинное воспитание только родители. Необходимо помнить, что для ребенка папа – это самый важный человек.

Воспитание ребенка — очень важный и ответственный процесс. Безусловно, на личность ребенка оказывают влияние и, дают ему истинное воспитание только родители. Необходимо помнить, что для ребенка папа – это самый важный человек.

Психологи утверждают, что для ребенка важнее пример поведения, нежели объяснения и уговоры. Понятно, что полноценная личность сформируется лишь в той семье, где объяты взаимоотношения между людьми в полной мере. Папа тоже должен активно участвовать в воспитании.

Более того, он сделает это так, как не может мама. Функции обоих родителей разные, но они дополняют друг друга. А это отличная возможность воспитать из ребенка гармоничную личность. Более того, роль отца в воспитании ребенка – это основа для личности малыша.

Дети, получающие любовь и одобрение папы, ощущают себя уверенными и защищенными, они счастливее и самодостаточнее. Роль папы в воспитании ребенка не менее важна маминой, а в вопросах социализации и осознания себя как личности в несколько раз превосходит ее. Женское и мужское начало культивируется у мальчиков и девочек в общении с папой.

Папа является авторитетом и поощряет конкретные поступки и достижения, мама же любит и хвалит, безусловно. То же касается и наказаний, отец для ребенка является тем человеком, который обладает весомым мнением и его несогласие с тем или иным поступком способно в корне изменить ситуацию. От отца ребенку необходима дружба, внимание, досуг и общие дела. Также отцу важно принимать участие в развитии ребенка, как физическом, так и морально-этическом.

Для ребенка папа – это самый важный человек. Поэтому с осторожностью ругайте и хвалите его. Никогда не говорите ребенку, что «ты плохой». Наоборот скажите это так, чтобы он понял, что сделал неправильно. Если не следовать этому правилу, то ребенок вырастет с низкой самооценкой.

Понятно, что отец работает, но, тем не менее, для установления теплых доверительных отношений с ребенком стоит по возможности уделять время малышу. Помимо устанавливающихся связей во время общения или совместной игры, мужской взгляд на окружающие вещи и их нестандартное использование помогут развить в характере и мировоззрении ребенка нестереотипное восприятие и мышление.

Прекрасно, когда папа имеет возможность общаться со своим ребенком часто, но бывают случаи, когда работа занимает слишком много времени, тогда на помощь может прийти телефон или интернет. Конечно, подобное общение не заменит «живое», но это лучше, чем ничего.

В конечном итоге недостаток личных встреч можно компенсировать в выходные дни, то же касается и неполных семей и так называемых «воскресных» отцов. Самое важное в воспитании ребенка папой – это полное участие в жизни малыша, интерес к собственному ребенку, его увлечениям и успехам. Поддержка в сложной ситуации способна воодушевить.

Аспекты развития и воспитания ребенка, в которых участие папы будет наиболее полезно:

- В первый год жизни очень значима роль отца в физическом развитии ребенка и формировании основных двигательных навыков.

- Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не коверкают слова и не «сюсюкают», стараясь «подстроиться» под карапуза.

- Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на определенном этапе развития ребенка (обычно после года) отец помогает ему максимально безболезненно «отделиться» от матери и выработать им оптимальную дистанцию.

- Отец дает ребенку понять, что значит авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как одобрение и порицание (или наказание).

- Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную поведенческую модель, которой впоследствии будут придерживаться. Девочкам общение с папой помогает идентифицировать себя в качестве женщин.

Роль отца в воспитании сына

Папа в жизни мальчика очень важен. Именно отец является для него примером правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, любимой женщины, друзей, будущих детей. Ребенок подражает в большей степени именно своему отцу. Роль отца в семейном воспитании сводится и к тому, что мужчина, по большому счету, должен представлять собой более дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким характером мамы. Однако без проявления агрессии и излишней строгости – иначе сын будет расти озлобленным и ожесточенным. Папина поддержка и признание, развитие самостоятельности, мужественности, уважения к женщине – все это и есть главные задачи воспитания сына отцом.

Роль отца в воспитании дочери

Воспитание девочки – процесс тонкий и очень ответственный. Дело в том, что взрослея, дочь применяет образ папы при выборе спутника жизни, мужа, парня. Девочка перенимает и модель построения взаимоотношений между родителями. Кроме того, роль отца в воспитании дочери состоит в том, что, глядя на папу, девочка должна видеть те качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. Поэтому отцу следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем самым в ней женское достоинство. Важно видеть в девочке личность, советоваться с ней, ценить ее мнение. Дочь, выросшая в атмосфере любви, скорее всего, станет человеком добрым, отзывчивым, построит крепкую и любящую семью.

«Советы любящему папе»

— Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть, но ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком. Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним.

— Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой.

— Играйте с ребенком в подвижные игры, подтягивайтесь вместе на перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой – в хоккей.

— Займитесь «маминой» работой. Заботы, которые традиционно считаются «мамиными», не обязательно должны быть только ее обязанностями. Отец должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это отличный шанс продемонстрировать свою привязанность.

— Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее как можно раньше. Кроме того, вы хорошо и с пользой проведете время вместе.

Консультация для родителей и воспитателей

«Как подготовить ребенка ко встречи с Дедом Морозом»

Не шантажируйте детей любого возраста подарками и благосклонностью Деда Мороза.

Дед Мороз не умеет наказывать за плохие отметки, он не может лишить подарков за плохое поведение. Справляйтесь с проблемами в поведении чада другими способами, не портите ребенку ожидание праздника.

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.

Один из загадочных и самых таинственных праздников в России отмечают 18-ого ноября это день появления на свет волшебного старика. С огромной радостью и большим нетерпением все взрослые и дети России ожидают появления новогоднего героя. Уверенные в силе его волшебства все дети на планете просят у него подарки, а взрослые загадывают всевозможные желания. Но мало кто из реальных обитателей земли знает, что у этого сказочного героя день рождение, поэтому он с большой радостью принимал бы от нас поздравления. В России день рожденья волшебника принято отмечать с ноября 2005 года, но подлинную дату его рождения не знает никто. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.

День рождения Бородатого мага придумали сами дети, но по предположения синоптиков именно восемнадцатое ноября, есть его, самый что ни на есть, настоящий день рождения Деда мороза, т. к. именно с этого дня на его родной земле – Великом Устюге начинается холодная и самая настоящая суровая зима. Самые активные приготовления к празднованию проходят именно на земле именинника. Там создают специальную коробку для поздравительных писем, которые может оставить каждый желающий.

Подарок имениннику преподносят его помощники костюм ручной работы с вышивкой. Праздник в этом замечательном городе заканчивается только лишь тогда, когда проходят все развлекательные игры и развлечения. И именинник, стоя на сцене, зажжет первые огни на праздничной ёлке города Устюг. Этим Дедушка Мороз даёт сигнал о начатии приготовлений к празднованию нового года. И после выступления на сцене великий волшебник счастья отправляется вокруг всего света для того, что бы разнести свои поздравления всем жителям планеты Земля.

В эту пору его даже на улице можно повстречать! Какой будет первая встреча ребенка с волшебным Дедушкой, чем она ему запомнится, — зависит от нас с вами, от взрослых. Предлагаем несколько простых советов для тех, кто в первый раз поведет своего ребенка на утренник с Дедом Морозом.

Согласитесь, большой седовласый старец в ярком красном кафтане, да еще и с длинным посохом в руках может показаться маленькому ребенку довольно страшной фигурой, а никак не добрым персонажем из сказок. Поэтому, чтобы не нанести травмы ребенку, к первому знакомству с Дедом Морозом его нужно начать готовить с начала декабря.

Поверьте, для первого раза вашему ребенку будет вполне достаточно просто посмотреть на долгожданного Дедушку! Да, долгожданного — потому что к приходу Деда на Новый год в детском саду или домой малыша в любом случае надо готовить. Покажите игрушечного Дедушку Мороза, покажите картинки и фотографии с Морозом, расскажите, что он добрый, приносит подарки, и обязательно придет к вам в гости.

Для того чтобы подготовить ребенка к первой встрече с Дедом Морозом родители (воспитатели) должны и сами знать новогодние сказки, фильмы и мультфильмы. Именно поэтому первое знакомство ребенка с историей Деда Мороза это отличная возможность и для взрослых ненадолго окунуться в атмосферу праздника и сказки, ведь на самом деле Дед Мороз это один из сказочных персонажей, который сопровождает человека независимо от возраста. Каждый год он приходит к нам накануне Нового года и уходит вслед за праздниками, но от этого не становится грустно, только хочется, чтобы наступивший год был еще лучше старого, чтобы вновь пришел Дед Мороз и подарил нам красивые подарки, а мы имели возможность подарить подарки своим близким.

По началу беседы сразу же будет понятно, заинтересовался ребенок или нет. Если при первом разговоре ребенок не проявляет особого интереса, то не нужно на него давить. Необходимо переключить общение на другую тему и повторить попытку через 2-3 дня, но применив другую тактику. Через некоторое время родители могут включить ребенку новогодние мультики про Деда Мороза. Современные мультфильмы не отражают всего образа такого сказочного и, в то же время, настоящего новогоднего персонажа. Подойдут советские мультфильмы или, например, кинофильм «Морозко».

После просмотра ребенок непременно начнет расспрашивать о Деде Морозе, Снегурочке и других персонажах, увиденных им на экране. Для того, чтобы ответить на его вопросы, можно обратиться за помощью к художественной литературе. Прочитать ребенку сказку «Двенадцать месяцев» или «Мороз Иванович», рассказать о том, как Дедушка Мороз приносил подарки вам самим, когда они были маленькими. Все это подстегнет интерес ребенка к празднику в целом и к Деду Морозу и Снегурочке в частности, что поможет в будущем беспроблемно водить ребенка на новогодние представления, елки и утренники.

Во время разговора с ребенком от него следует ждать вопросов о том, где родился Дед Мороз, как он успевает поздравить всех детей и откуда знает, какой подарок хочет получить каждый ребенок. Взрослым нужно подготовить несколько ответов на подобные вопросы, чтобы ребенок побольше узнал о Дедушке Морозе и его внучке.

Очень важно создать атмосферу сказки и новогоднего чуда в вашем доме или квартире накануне визита Деда Мороза. Вместе с ребенком украсьте помещение яркой мишурой и другими атрибутами Нового года. Малышу наверняка понравится, если ему позволят нарисовать на окне гуашью елочку или снежинки. Сделайте с ребенком самую простую новогоднюю игрушку на елку, снежки из ваты, новогоднюю открытку или красочную стенгазету.

Во время этих приятных занятий вспоминайте обо всем хорошем, что с вами произошло в уходящем году. И, конечно, центральное событие в создании праздничной атмосферы – украшение елки. Постарайтесь, чтобы в этом процессе участвовала вся семья — поверьте, ваш малыш этот момент будет с радостью вспоминать весь следующий год.

И вот наступил долгожданный день, встречи с Дедом Морозом.

После заочного знакомства с Дедом Морозом родители могут предложить ребенку сходить к нему в гости, на елку. Важно помнить о том, что маленьким детям в возрасте от 1.5 до 3-4 лет лучше посещать не большие елки, а небольшие представления. Наличие большого числа людей может испугать ребенка и испортить все впечатление от первой встречи с Дедом Морозом.

С самого утра он должен стать особенным. Дома можно еще раз посмотреть новогодний мультфильм, поиграть в веселые игры — например, устроить перестрелку снежками из ваты (которые вы заблаговременно сделали и сложили под елочку). Пусть в этот день ваш ребенок будет нарядно и удобно одет. Подведите его к зеркалу, покажите, какой он сегодня красивый и праздничный. Если малыш хочет встретить Дедушку Мороза в карнавальном костюме – позвольте ему это. Только лучше переодеться в костюм незадолго до прихода волшебных гостей, чтобы ребенок не устал от томительного ожидания встречи. Одним из самых приятных моментов праздничной новогодней елки всегда бывает момент получения сладкого подарка. Пусть первая встреча с Дедом Морозом будет настоящей сказкой, красивой и вкусной.

После поздравления Деда Мороза

И вот все подарки розданы, Дед Мороз и Снегурочка попрощались и отправились поздравлять других детишек. Если же ребенок начинает капризничать, упираться и хочет побольше пообщаться с Дедушкой, то родителям нужно переключить его внимание, чтобы ребенок не расплакался и у него не создалось впечатление того, что мама и папа – плохие. В вашем доме праздник не должен на этом закончиться. Поговорите с ребенком о визите Деда Мороза, спросите, что больше всего понравилось, распакуйте подарок, поиграйте в него с малышом. Посмотрите фотографии, которые сделали во время поздравления. Какие счастливые лица у всех, правда? Новогоднее чудо вошло и в ваш дом!

Чтобы праздник удался и для вас и для вашего ребенка,

желательно следовать следующим правилам:

- ребенка надо подготовить к встрече с дедом Морозом и Снегурочкой (особенно тех, кто впервые идет на елку): говорить, что вы пойдете на встречу с ним, что дедушка Мороз добрый, что дедушка ждет, чтобы ему прочитали стихотворение, показывать (знакомить) с дедом Морозом в книгах, на открытках, в магазинах, в мультиках и т. п.

- если вы решили одеть ребенкуна праздник новогодний костюм, обязательно примерьте его дома, дайте малышу вжиться в образ и привыкнуть к новым ощущениям;

- не забывайте! детям и родителям нужна сменная обувь: вы можете принести с собой бахилы, а для вашего малыша вы должны принести нарядные туфельки или ботиночки;

- Если вы решил фотографировать малыша в Детском саду, помните, что наши воспитателитоже будут фотографировать детей, поэтому не переживайте, если у вас разрядится фотоаппарат или вы не успели поймать хороший ракурс.

- в незнакомом месте ребенкуособенно нужна поддержка МАМЫ или ПАПЫ, поэтому, если он испугается Деда Морозаи убежит от него к вам, не уводите его сразу же домой. Попробуйте после праздника подойти к Деду Морозу с ребенком. Пусть он прочитает стихотворение. Важно, чтобы ребенок положительно воспринимал Деда Мороза и ждал встречи с ним, а не боялся.

- если ребенокне хочет активно участвовать, сидит рядом с вами и НАБЛЮДАЕТ за происходящим – значит, ему просто хочется все запомнить и ничего не пропустить, а дома, в привычных для него условиях, повторить активную часть программы;

- ребенок способен концентрироваться лишь на 15-20 минут. Помните, «высидеть» спектакль на 25-30 минут может только ребенок от 5 лет;

- с главными героями праздника всегда можно сфотографироваться по его окончании

Как правильно оценивать творческие работы вашего ребенка?

Для детей рисование — естественный способ выражения мыслей и чувств, исследование окружающего мира. Большинству маленьких детей нравится рисовать и делиться тем, что они сделали. Реакции взрослых на работы детей очень важны: мы можем как поддержать, так и, наоборот, сделать так, что творчество превратится в нечто с правилами и желанием соответствовать ожиданиям других. Что же важно помнить взрослому:

Задача взрослого в обсуждении творческих работ — предложить ребенку общение и связь, а не учить, исправлять или проецировать собственные чувства или мнение. Важно показать ребенку, что вам интересны его мысли, чувства, переживания, что вы открыты ко всему, чем ребёнок хочет поделиться.

Разговоры о творческих работах — отличный способ для детей развить коммуникационные навыки и словарный запас. Им ведь надо рассказать про свой рисунок! Объяснить, почему они выбрали именно такой цвет, сюжет, персонажа. Участие в разговоре взрослого позволяет ребёнку точнее осознавать свой выбор и находить нужные слова для его выражения.

Родители должны понимать, что в детском творчестве нет правильного или неправильного. В этом и радость! Особенно сегодня, когда так много внимания уделяется тестированию и стандартам. С помощью искусства вы можете поощрять развитие индивидуальности.

И вот несколько советов, которые помогут вам мотивировать ребенка заниматься творчеством, не обидеть его и дать почувствовать, что вам по-настоящему нравится его работа.

- Избегайте пустой похвалы

Рефлекторная реакция для многих из нас — сразу начать хвалить. «Как красиво!», «Здорово!» — простой способ, который не требует от нас особого внимания и размышлений. В этом нет ничего плохого, но лучше поощрять детей на более глубоком уровне. Также есть опасность, что пустая похвала может негативно сказаться на мотивации детей. Эксперты по детскому развитию говорят, что, когда мы много хвалим, дети могут начать «играть» в ответ на нашу реакцию. И большим стимулом становятся комплименты, а не интерес к процессу творчества.

- Делайте акцент на процессе, а не на готовой работе

Вероятно, ребенок будет ждать от вас какой-то реакции, он может даже спросить, нравится ли вам его работа. Но перед тем, как хвалить готовый продукт, обратите внимание на сам усилия ребенка. Вместо того чтобы говорить: «Какая красивая картина!» или «Мне это нравится!», попробуйте сказать: «Я вижу, ты так усердно над ней работал. Ты использовал все цвета из своего набора фломастеров! Должно быть, ты очень старался раскрасить фигуру и не торопился, чтобы не вылезти за края».

Такие комментарии поощряют процесс самовыражения, в котором участвовал ребенок. Поймите, что в этом возрасте процесс творчества важнее, чем то, что на самом деле дети создают. Поощрение усилий более эффективно, чем похвала готового результата.

- Делайте конкретные наблюдения

Когда вы конкретны в ваших реакциях — это показывает ребенку, что вы действительно внимательно смотрите на его работу. Поэтому прежде, чем что-то сказать, посмотрите на работу и разглядите, есть ли в ней что-то особенное: «Ты использовал здесь так много волнистых линий. Я вижу много красного и желтого!»

- Задавайте вопросы

Попросите ребёнка рассказать, как он сделал свою работу — какие материалы использовал, почему выбрал именно их, в какой последовательности создавал. Если вы научите детей реагировать и размышлять о процессе создания рисунков, это поможет им преуспеть в будущих творческих работах и заложит основы умения мыслить критически. Также задавайте вопросы, побуждающие ребенка делиться чувствами:

Какая твоя любимая часть картины?

Что она значит для тебя?

Почему ты выбрал именно эти цвета?

Какое название ты бы дал своей работе?

Как ты смешал этот цвет?

Что бы ты хотел сделать со своим произведением?

Что ты чувствуешь, когда смотришь на готовую картину?

- Используйте словарный запас — азбуку художника

Элементы искусства (линия, форма, цвет, значение, текстура, пространство, форма) и принципы искусства (баланс, контраст, акцент, узор, единство, движение, ритм) всегда используются в создании творческих работ.

Даже если дети не намеренно выбирают цвета или создают динамику, это все равно является частью художественного творчества. Участие в беседах о том, какие элементы и принципы дети могут заметить в своих работах, — это интересный способ вести содержательный разговор об искусстве.

Помогите ребенку развить свой словарный запас по искусству — расскажите о линиях (прямых, изогнутых, закругленных, волнистых) и формах. Спросите: «Можешь ли ты определить, какие элементы искусства использовал в своем произведении?»

Не забывайте, что творчество для ребёнка — это продолжение себя. Творчество не должно отражать реальность или выглядеть определенным образом, демонстрировать улучшение мелкой моторики. Иногда детское искусство рассказывает историю, представляет чувство или выражает идею. А иногда процесс рисования помогает ребенку пройти через свои чувства, испытать удовольствие или просто узнать себя.

Консультация на тему:

«Развитие речи у детей раннего возраста»

Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для освоения речи. Бурное развитие речи в дошкольном периоде связано с предметной деятельностью ребенка.

Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для освоения речи. Бурное развитие речи в дошкольном периоде связано с предметной деятельностью ребенка.

На втором году жизни у ребенка возрастает интерес ко всему окружающему: он хочет все увидеть, познать, взять в руки. Эти желания превышают возможности ребенка, и он вынужден обратиться за помощью к взрослому. Однако имеющихся средств общения (жесты, мимика, отдельные слова) ребенку уже не хватает, чтобы быть понятым, чтобы его возросшая потребность в общении была удовлетворена. Возникает противоречие, которое разрешается путем возникновения новой формы общения – активной самостоятельной речи. Этот скачок в развитии происходит обычно в возрасте от 1 года 5 месяцев до 2 лет.

Переход к самостоятельной речи – важный этап во всем психическом развитии ребенка. Прежде всего, это переход от младенческого к раннему возрасту.

Второе полугодие второго года жизни характеризуется интенсивным развитием словаря ребенка (к 1 году 8 месяцам он достигает 100 слов, к 2 годам – свыше 300 слов).

Исследование, проведенное белорусским психологом Р. И. Водейко, показало, что развитие словаря ребенка представляет собой процесс неравномерного накопления различных категорий слов: «Слов-предметов у ребенка всегда больше, чем слов-действий; слов-отношений больше, чем слов-признаков».

В словаре детей 3-го года жизни, по данным В. В. Гербовой, преобладают существительные, обозначающие средства передвижения, предметы обихода и объекты живой природы. При этом пассивный словарь выше активного в 1,2 — 1,3 раза.

На протяжении раннего возраста словарь ребенка усложняется – многозначность слова сменяется более высокой устойчивостью, ярко выражена предметная отнесенность слова.

Первые предложения ребенка являются однословными и имеют несколько разновидностей:

— предложение – наименование предмета типа назывного (дядя, папа);

— предложение – обращение, выражающее преимущественно просьбу, желание (баби-баби-баби, тэта-тэта, тата);

— предложение, выражаемое каким- либо междометием или автономным словом (чик-чик, ам-ам). Очень часто это глагольные формы (спать, кушать).

А. Н. Гвоздев отмечал, что слова-предложения по своему значению представляют законченное целое, выражающее какое-либо сообщение. Но высказывание тем отличается от слова, что слово только называет предмет, а высказывание отражает ситуацию. Дети говорят о том, что делают, видят, что в данный момент происходит. Таким образом, однословные предложения можно отнести к ситуативной речи. Она понятна собеседнику только при учете жестов, движений, мимики, интонации.

Появление двухсловного предложения вызвано новыми потребностями, возникшими как результат противоречия между прежней формой речевого общения и необходимостью ребенка более точно выразить свои желания. А. А. Леушина описывает такой случай. Девочка ( 1 год 7 месяцев) просит мать поиграть с ней, выражая это словами «ма-ми…, мами…, мами!». И когда ее просьба остается без ответа, ребенок неожиданно говорит: «Мами, игай!» (играй), «Мами, гиди!» (гляди).

Второй период в овладении грамматикой – это период усвоения грамматической структуры предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения. Он характеризуется быстрым ростом разных типов простого и сложного предложений, усвоением служебных слов. К трем годам ребенок овладевает почти всеми падежами и всеми предметными отношениями, которые с их помощью выражаются.

Например:

Где моя мама? Почему слон живет в лесу? Я севоня купила в магазине для Кати не зеленые, не синие, не желтые, а прямо красные туфельки! (из дневника А. Д. Салаховой).

На первом этапе развития речь ребенка ситуативна. Так как она тесно связана с практической деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и сверстниками, то чаще всего (80 %, по данным Т. Слава-Казаку) протекает в форме диалога. Диалог как форма речевого общения имеет чрезвычайно большое значение, так как способствует развитию социальных отношений у детей. Посредством диалога дети привлекают друг друга к общей игре, занятию, устанавливают контакт.

Некоторые дети не умеют поддержать разговор ни сверстника, ни взрослого. В подобных случаях взрослые привлекают ребенка к таким играм, где есть роли для разговаривающих детей, темы разговора подсказываются ситуацией игры, или привлекают к заучиванию маленьких сценок из сказок. Выученные обороты речи дети используют как материал в играх-драматизациях.

В раннем возрасте возникает и описательная речь ребенка. Появление ее связано с расширением круга общения дошкольника, его представлений, с ростом его самостоятельности. Ситуативная, свернутая речь уже не может обеспечить полного взаимопонимания, когда, например, ребенок хочет рассказать воспитателю о событиях, происшедших в семье или во дворе, в которых педагог не принимал участия.

Жесты, мимика, так широко используемые в ситуативной речи, в этом случае ребенку не могут существенно помочь. Возникшее противоречие между потребностью в общении, взаимопонимании и ограниченностью имеющихся средств для этого ведет к возникновению описательной, развернутой речи.

Важная роль в ее формировании принадлежит взрослому, который знакомит ребенка с примерами такой речи, ее эталонами (сказки, рассказы).

Получает дальнейшее развитие в раннем возрасте и понимание речи ребенком.

По данным А. А. Люблинской, особое значение при понимании речи имеет вычленение ребенком самих действий с предметами и обозначение взрослыми этих действий в словах. Ребенок способен понять поручение и инструкцию взрослого, что является одним из важнейших условий формирования «делового» общения взрослого и ребенка, а также позволяет руководить поведением ребенка при помощи речи. Поводом для действий ребенка является уже словесное обращение, чего не наблюдалось в период доречевого общения.

На третьем году понимание речи возрастает и по объему, и по качеству. Дети понимают уже не только речь-инструкцию, но и речь-рассказ. Это важное приобретение. В сказке, рассказе, стихотворении сообщается много информации о предметах и явлениях, недоступных непосредственному опыту («Репка», «Три медведя», «Курочка Ряба»).

Совершенствуется в раннем возрасте и звуковая сторона языка. Она включает в себя различение звуков языка (фонематический слух) и формирование правильного произношения звуков речи. Сначала, как мы указывали, ребенок улавливает общую ритмико-мелодическую структуру слова или фразы, а в конце второго, на третьем году жизни строится правильное произношение звуков. Это повышает требования к речи взрослых. Очень важно, чтобы она была правильной, все звуки, произносимые взрослыми, были четкими, а ритм речи – не слишком быстрым. Если речь ухаживающего за ребенком взрослого имеет дефекты – картавость, шепелявость, заикание, то эти дефекты будут воспроизводиться ребенком. Вся огромная работа, которую проделывает ребенок, учась отличать одно слово от другого, является прежде всего работой над материальной, звуковой стороной языка. Дети любят произносить какое-нибудь слово, часто искаженное или ничего не значащее, только потому, что им нравятся звуки этого слова. К. И. Чуковский (1983) собрал большой материал по усвоению ребенком звуковой оболочки языка. Рифмотворчество, отмечают специалисты, является неизбежной и очень рациональной системой упражнений в фонетике.

Итак, в раннем возрасте ребенок активно усваивает все компоненты родного языка.

Характеристика речевой деятельности детей 1-го года жизни

Произносить первые слова большинство детей начинает на втором году жизни, в возрасте 12-14 месяцев. До этого времени у ребенка наблюдается предшествующая речи звуковая активность — подготовительные упражнения, способствующие развитию говорения, умению произносить слова, овладению речью.

Эта звуковая активность раньше всего проявляется в крике. Крик ребенка, похожий на плач, — сигнал о неблагополучии, своеобразное сообщение взрослым, родителям о том, что ему необходимо в чем-то помочь.

Ребенок кричит по четырем причинам: когда голоден, когда ему холодно, когда он нуждается в смене белья и, наконец, если ему нездоровится. Опытное ухо матерей разбирает характер детского крика и определяет его причину. Когда устраняются эти причины, крик ребенка прекращается.

Когда ребенок здоров, сыт, когда ему достаточно тепло, то сравнительно рано, приблизительно на третьем месяце жизни, звуковая активность его проявляется в форме «гуления». «Гу-агу» — такие звуки издает ребенок. Это гуление сопровождается выражением радости, удовольствия на личике ребенка. Интересно, что положительное настроение ребенка значительно ярче и сильнее проявляется, когда взрослые обращаются к нему с речью, когда они разговаривают с ним.

Поэтому речь ребенка надо развивать с самого начала жизни. Надо «разговаривать» с ребенком, когда его берут кормить, когда ему меняют белье, делают гигиенические процедуры, когда он, бодрствуя, лежит в кроватке. Говорить с ним или напевать колыбельную песенку следует и перед засыпанием. Надо, чтобы с самого начала жизни ребенок слышал и воспринимал человеческую речь. Это первое и необходимое условие для его нормального развития.

К шести месяцам дети начинают лепетать, произнося при этом больше звуков, чем раньше. Ребенок уже начинает подражать взрослым, повторяя некоторые элементы слышимой от них речи.